Psicanálise é ciência?

Esse é um debate bastante vivo no meio acadêmico. Primeiro, convido vocês a pensarem comigo: o que chamamos de ciência e qual a sua aplicabilidade?

Nosso conceito de ciência foi sendo constituído a partir das reflexões de estudiosos e filósofos que vieram antes de nós e que tentaram, de alguma forma, organizar e compreender o mundo que nos cerca — e a nós mesmos.

As civilizações antigas, como a Mesopotâmia e o Egito, impulsionadas por necessidades concretas como construção e agricultura, adotaram métodos de observação direta que se entrelaçavam com crenças culturais e religiosas.

Na Grécia Antiga, começou um movimento em busca da razão, com o objetivo de se desvencilhar de ideias mitológicas e usar o pensamento para compreender melhor o mundo. Os pré-socráticos buscavam princípios únicos (arché) para explicar a realidade. Pitágoras introduziu a matemática como chave para a ordem universal, sugerindo uma possível redução da qualidade à quantidade.

Com Platão, surgiu o conceito do mundo das Ideias — um lugar onde todas as ideias já existem em sua forma perfeita. Acreditava-se que nós apenas acessamos essas ideias por meio do pensamento, e nossa busca deveria ser nos aproximar delas. No entanto, ao serem reproduzidas no mundo sensível, essas ideias seriam sempre imperfeitas. Assim, instaurou-se uma dualidade: o pensamento deveria se distanciar dos sentidos, desqualificando a experiência sensível e desconsiderando a subjetividade.

Aristóteles, mais empírico, buscava uma sistematização das formas como nos relacionamos com o mundo, desenvolvendo a lógica formal. Seu sistema buscava categorizar e explicar o mundo por meio de causas, nos levando a uma visão mais singular e predeterminada.

Com a Revolução Científica, houve uma formalização ainda maior do método. Copérnico, Galileu, Descartes e Newton estabeleceram métodos científicos mais rigorosos, com ênfase na observação empírica, na experimentação controlada e na análise matemática. Descartes via o universo como uma máquina regida por leis matemáticas, o que implicitamente reduzia a realidade a componentes mecânicos e quantificáveis, marginalizando a experiência subjetiva. A busca por leis universais e a matematização da natureza tornaram-se centrais.

O Iluminismo reforçou a ideia de que, por meio da razão, seria possível compreender a realidade — aplicando métodos científicos até mesmo para entender a sociedade e a política. Embora tenha promovido o progresso e o questionamento das autoridades tradicionais, também manteve uma visão de mundo racional e objetiva.

Hoje, a criação de universidades, academias e o financiamento governamental solidificaram a estrutura da ciência moderna. Essa institucionalização foi essencial para o avanço do conhecimento, mas também reforçou métodos considerados “cientificamente válidos” — predominantemente quantitativos e objetivos.

Ao longo dessa trajetória, o método científico, em sua busca por objetividade, previsibilidade e leis universais, tendeu a privilegiar o que podia ser observado, medido e quantificado. Essa ênfase no mensurável levou a um reducionismo metodológico. Aspectos subjetivos da realidade — como a consciência, a experiência individual, os significados pessoais e as dimensões qualitativas — foram progressivamente ignorados ou considerados fora do escopo da investigação científica “legítima”.

E por que isso é um problema?

Quando falamos da psique, enfrentamos a dificuldade de mensurar e quantificar aquilo que é do âmbito psicológico humano. Basta observarmos o cenário atual da medicina da saúde mental. Nessa busca incessante por racionalizar e manipular o meio — e a nós mesmos — hoje associamos saúde mental à ausência de sofrimento. Há uma busca constante por um bem-estar antinatural, que acaba nos levando a um excesso de medicalização.

Sofrimentos cotidianos têm sido cada vez mais patologizados: tristeza, ansiedade, timidez, angústia, entre outros. A crença na correção medicamentosa de certos sentimentos ou modos de estar no mundo (como no caso do TDAH) tem levado a uma dependência crescente de fármacos, com riscos associados ao uso prolongado. A prescrição de medicamentos psicotrópicos aumentou, inclusive entre crianças e adolescentes. Antidepressivos, por exemplo, podem causar efeitos como ganho de peso, disfunção sexual, embotamento emocional e sintomas de abstinência. Além disso, intervenções exclusivamente medicamentosas tendem a não abordar as questões subjetivas e sociais subjacentes.

Referências:

- UBC Wiki. Medicalization of Mental Illness.

- Observatório Latino-Americano. The Pathologization of Education… (07/03/2024).

- PubMed Central. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2859795/

Outro ponto importante é que, ao compreendermos o mundo como um sistema padronizado e ignorarmos a subjetividade, acabamos internalizando expectativas distantes da nossa própria experiência. Passamos a perseguir padrões irreais. Somos facilmente influenciados pelas redes sociais, pelas normas culturais e pela cultura da performance. Isso fomenta a comparação social e impacta diretamente a autopercepção e o bem-estar psíquico. Muitos acreditam estar adoecidos por não viverem de acordo com os padrões que “deveriam”, o que gera sofrimento e leva à busca por medicação. Profissionais da saúde, ao ignorarem a subjetividade e o contexto social, reduzem tudo a fatores fisiológicos.

Convido você a refletir: por que temos tanta necessidade de controlar o meio e a nós mesmos? Qual o impulso por trás da tentativa de manipular tudo conforme nossas vontades?

Poderíamos simplesmente aceitar que estamos no mundo — que não somos nada de concreto — e que a razão jamais abarcará toda a complexidade de nossa psique?

Husserl, na Quinta Meditação Cartesiana, critica Descartes, que tenta encontrar uma certeza com sua máxima “Cogito, ergo sum” (Penso, logo existo). Para Descartes, a existência de qualquer coisa fora do pensamento precisa ser demonstrada. Husserl tenta superar isso observando que outros corpos se comportam de maneira semelhante ao seu, deduzindo que o outro possui uma mente semelhante. A analogia cartesiana, porém, não oferece evidência direta da existência do outro sujeito. Para Husserl, é necessário entender como a experiência do outro como sujeito se constitui na minha consciência — não apenas como um objeto físico (Körper), mas como um corpo vivido (Leib), ou seja, um corpo que expressa subjetividade. A analogia de Descartes não explica como a alteridade é vivenciada; apenas a postula com base na semelhança.

Heidegger, discípulo de Husserl, também rompe com a noção de uma consciência isolada. Para ele, o ser humano é sempre um ser-no-mundo, imerso em contextos de significado. A existência se dá em um engajamento prático com o mundo — anterior à reflexão ou à objetificação racional. O mundo se revela na ação, e não apenas na teoria.

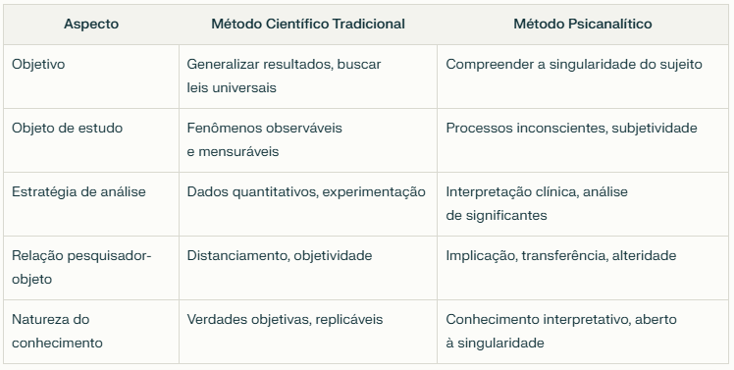

A psicanálise acompanha essa lógica. Ela tira a razão do pedestal em que a humanidade a colocou por séculos. Com base nessa discussão sobre a dicotomia entre ciência e psicanálise, apresento a seguir uma tabela comparativa entre o método científico tradicional e o método psicanalítico — ressaltando que a psicanálise não busca generalizações, mas a escuta da singularidade e a interpretação dos significantes na clínica:

A razão é importante na forma como nos relacionamos com o mundo, mas é preciso entender que ela é apenas uma forma — e não a única. A razão nos ajuda a criar tecnologias e estruturas para nosso conforto, mas não necessariamente nos torna melhores ou torna o mundo melhor. Ao contrário, o uso excessivo da razão e o controle sobre o meio têm causado desastres ambientais e afetado profundamente nossa psique.

A psicanálise convida você a pausar. A olhar para dentro. A respeitar sua história, compreender sua constituição e fazer as pazes com ela. Traz uma visão mais gentil e paciente de si, do outro e do mundo. Liberta-nos de padrões e demandas que não nos pertencem. E nos ajuda a entender que nossos desejos e limites não são os do outro — e tudo bem.

Ela nos tira do pedestal em que nos colocamos, nessa tentativa incessante de dominar o mundo e a nós mesmos. É quase como um abraço — em si, no outro, e no mundo. A psicanálise não promete felicidade plena (você já viu alguém feliz o tempo todo?), mas sim mais honestidade, mais liberdade (de ser quem se é), e mais paz — pois a guerra com o mundo, e a corrida para lugar nenhum, cessam.

Finalizo com um convite, inspirado por Nietzsche: sejamos espíritos livres!

Não livres do inconsciente (pois ele carrega nossas marcas e merece gratidão), mas livres dos inconscientes que não são nossos.

É um convite a mergulhar em si.